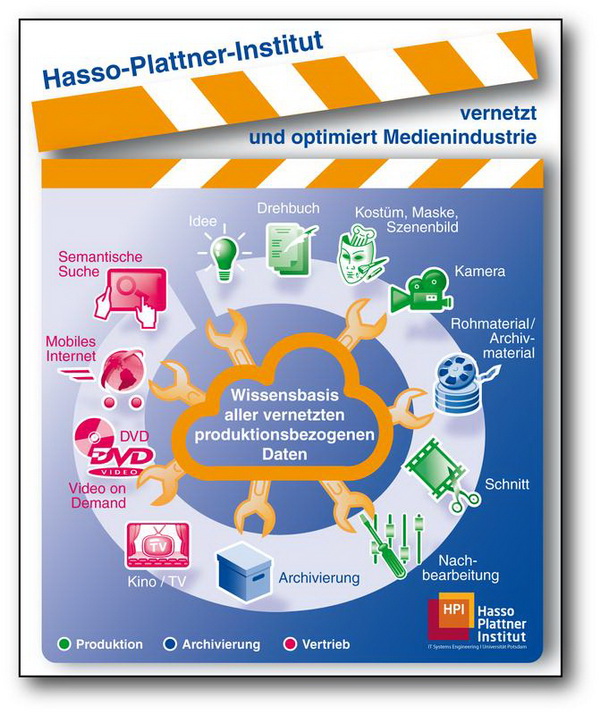

Mit einer neuen Technologie will das Hasso-Plattner-Institut (HPI) helfen, die Prozesse bei der Produktion, Archivierung und Distribution von Film- und Fernsehinhalten effizienter zu gestalten. Bei einem "D-Werft" genannten Projekt in Potsdam-Babelsberg steuern die Informatikwissenschaftler des HPI dabei die Kerntechnologie bei. Dadurch können sämtliche produktionsbezogenen Daten aller am Prozess Beteiligten in eine gemeinsame Wissensbasis übersetzt werden. Sie sorgt dafür, dass die vielen verschiedenen Informationen für Computer lesbar und korrekt interpretierbar sind - also vom Rechner "verstanden" werden können. Für die ständig wechselnden technischen Komponenten brauchen somit nicht immer wieder neue Übersetzungsprogramme geschaffen zu werden. An dem Verbundprojekt sind 15 Partner beteiligt sind.

Bis 2016 sollen - als "regionaler Wachstumskern" vom Bund gefördert - insgesamt acht Millionen Euro in die Erforschung und Entwicklung der Technologieplattform fließen, die "Linked Production Data" genannt wird. In Babelsberg arbeiten auf rund einem Quadratkilometer Fläche über 100 Unternehmen und Institutionen mit gut 2.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro in diesem Bereich. Als Problem haben Experten jedoch ausgemacht, dass viele im Zusammenhang mit der Bewegtbildproduktion eingesetzte Technologien nicht miteinander vereinbar sind und es kaum Vernetzung zwischen den Bereichen gibt, so dass Informationen und Daten oft immer wieder neu erhoben werden müssen. Dabei sollen alle Teilschritte lückenlos digital unterstützt werden - von der Idee über Drehbuch, Aufzeichnung, Schnitt und Nachbearbeitung bis zur Speicherung, elektronischen Verbreitung und Suche in Archiven. Sämtliche dabei anfallenden Informationen sollen, so das Ziel, verlustfrei miteinander verknüpft und gemeinsam genutzt werden können. Dies soll über offene, miteinander vereinbarte Standards und maschinenverständlicher Wissensrepräsentatione erfolgen.

Bei allen Arbeitsschritten in der Produktion von digitalen Bewegtbildern fallen dabei nicht nur die audiovisuellen Daten an, sondern auch Meta-Daten, die den sichtbaren Inhalt beschreiben, aber auch Informationen z.B. zu Drehbuchdetails, verwendete Requisiten, Mitwirkenden vor und hinter der Kamera oder zu technischen Einzelheiten, etwa der Kameraeinstellungen oder Nachbearbeitung, enthalten. Weil die einzelnen Arbeitsprozesse noch nicht genügend miteinander verknüpft sind, können solche Metadaten zur Produktion und Verwertung bislang nicht durchgängig bereitgestellt werden. Sie gehen praktisch verloren - ein enormes Potenzial für effizientere Herstellung bleibt somit ungenutzt. ", betont. Ein Forscherteam um den HPI-Wissenschaftler Sack wird durch entsprechende Technologien künftig dafür sorgen, dass diese Daten mit Hintergrundwissen angereichert und "übersetzt" werden, damit sie sich für semantische Analysen eignen. Dafür müssen in natürlicher Sprache ausgedrückte Informationen um eine formale Beschreibung ihrer Bedeutung (Semantik) ergänzt werden, die auch von Computern korrekt interpretiert und somit "verstanden" werden kann.

Die vom Hasso-Plattner-Institut in das D-Werft-Projekt eingebrachte Kerntechnologie für die gemeinsame Wissensbasis wird "Linked Production Data Cloud" genannt. Diese Bezeichnung lehnt sich an den Begriff "Linked Open Data" an. Er ist von einer Initiative eingeführt worden, die zum Ziel hat, Informationen aus öffentlich verfügbaren Datenbanken in einem standardisierten Format zu publizieren und die enthaltenen Daten miteinander zu verknüpfen. Dabei werden die verfügbaren Daten mit einer standardisierten Kennzeichnung fürs Internet versehen (Uniform Resource Identifier, URI) und können - so identifiziert - direkt im Netz übertragen werden sowie auch auf andere Daten verweisen. Idealer Weise werden zur Codierung und Verlinkung der Daten solche Methoden verwendet, die dafür sorgen, dass Linked Open Data gleichzeitig Teil des Semantic Web sind, d.h. es wird gemeinsam mit diesen Daten Hintergrundwissen (Ontologien) hinterlegt, damit sie vom Rechner "verstanden" werden können. Die miteinander verknüpften Daten ergeben ein weltweites Netz.

Die im Babelsberger D-Werft-Projekt vorgesehene Datenvernetzung geschieht über eine dezentrale, verteilte Wissensbasis. Jeder Projektpartner verwaltet zunächst einmal seine eigene Wissensbasis, die sich aus den semantisch angereicherten Metadaten der von ihm verantworteten Prozesse zusammensetzt. Weil alle Partner dasselbe Grundschema zur Verarbeitung der Angaben nutzen, können deren eigene Wissensbasen dann virtuell miteinander zu einer großen Datenbank verknüpft werden. (bol)

Die im Babelsberger D-Werft-Projekt vorgesehene Datenvernetzung geschieht über eine dezentrale, verteilte Wissensbasis. Jeder Projektpartner verwaltet zunächst einmal seine eigene Wissensbasis, die sich aus den semantisch angereicherten Metadaten der von ihm verantworteten Prozesse zusammensetzt. Weil alle Partner dasselbe Grundschema zur Verarbeitung der Angaben nutzen, können deren eigene Wissensbasen dann virtuell miteinander zu einer großen Datenbank verknüpft werden. (bol)

- Nach einer idw-Pressemitteilung, © Grafik: HPI